Ausbau Photovoltaik 2024 – Wie ist der Stand?

Der Ausbau der Photovoltaik (PV) in Deutschland hat in den letzten Jahren erheblich an Fahrt gewonnen. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen und die Klimaziele zu erreichen, wird die Bedeutung der Photovoltaik immer größer. Doch wie sieht der aktuelle Stand im Jahr 2024 aus?

Rekordwerte im Jahr 2023

Im Jahr 2023 wurde ein Rekord von 14,63 Gigawatt (GW) an neuen Solaranlagen installiert, was fast doppelt so viel ist wie im Vorjahr (STROM-REPORT). Damit stieg die Gesamtleistung aller installierten Solaranlagen in Deutschland auf beeindruckende 82,2 GW (Bundesregierung).

Diese Leistung entspricht der Versorgung von rechnerisch 4 Millionen Haushalten und verdeutlicht die zunehmende Bedeutung der Solarenergie im deutschen Energiemix.

Ausbau Photovoltaik 2024: Regionale Unterschiede

Die Verteilung der installierten PV-Leistung variiert stark zwischen den Bundesländern. Bayern führt mit 22.259 MW, gefolgt von Baden-Württemberg mit 10.185 MW). Pro Quadratkilometer ist das Saarland mit 333 kW/km² Spitzenreiter, dicht gefolgt von Bayern und Berlin.

Diese regionalen Unterschiede spiegeln sowohl die geografischen als auch die politischen Rahmenbedingungen wider, die den Ausbau der Solarenergie beeinflussen.

Photovoltaik Ausbau: Politische Unterstützung und Ziele

Die Bundesregierung hat die gesetzlichen Ausbaupfade für erneuerbare Energien deutlich angehoben. Mit Gesetzespaketen und dem sogenannten Deutschlandpakt für schnellere Genehmigungsverfahren wird der Ausbau weiter beschleunigt (Bundesregierung).

Bereits im ersten Quartal 2024 stammten fast 60 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien (Bundesregierung). Denn die Dynamik beim Ausbau der Photovoltaik zeigt sich auch in der Tatsache, dass das Zubauziel für 2024 bereits im Mai erreicht wurde (Fraunhofer ISE).

Technologische Fortschritte und neue Entwicklungen

Neben der traditionellen Dach- und Freiflächen-PV erleben auch innovative Lösungen wie Balkon-PV-Anlagen einen Boom. Rund 500.000 neue Balkonkraftwerke wurden bereits registriert. Diese kleinen, einfach zu installierenden Systeme ermöglichen es Mietern und vor allem auch Eigenheimbesitzern, ihren eigenen Solarstrom zu erzeugen und damit ihre Stromrechnung zu senken.

Solche Entwicklungen tragen dazu bei, die Solarenergie weiter zu verbreiten und dann auch ihre Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen.

Politische und regulatorische Rahmenbedingungen

Förderprogramme und Subventionen:

Viele Länder setzen verstärkt auf Förderprogramme, um den Ausbau der Photovoltaik zu unterstützen. Dazu gehören in erster Linie direkte Subventionen, Steuererleichterungen und Einspeisetarife. In Deutschland etwa wird die Einspeisevergütung weiterhin angepasst, um den Ausbau von PV-Anlagen attraktiv zu gestalten.

Regulatorische Anreize:

Neue gesetzliche Regelungen und Anreize werden eingeführt, um den Ausbau von Photovoltaik auf Gebäuden und in Freiflächenanlagen zu beschleunigen. Dazu gehören unter anderem Vorgaben für Neubauten und Renovierungen. Vor allem dann, wenn diese den Einbau von Solaranlagen vorschreiben oder erleichtern.

Markttrends und Investitionen beim Photovoltaik Ausbau

Wachsende Nachfrage und sinkende Kosten:

Die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und die Skaleneffekte in der Produktion führen zu weiterhin sinkenden Kosten für PV-Anlagen. Auch dies macht Solarenergie auch für private Haushalte und kleinere Unternehmen zunehmend attraktiv.

Großprojekte und internationale Investitionen:

Große Photovoltaikprojekte und internationale Investitionen spielen eine wichtige Rolle. Länder wie China, die USA und Indien investieren massiv in den Ausbau von Solarparks, um ihre Energiemärkte zu transformieren und CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Integration und Digitalisierung

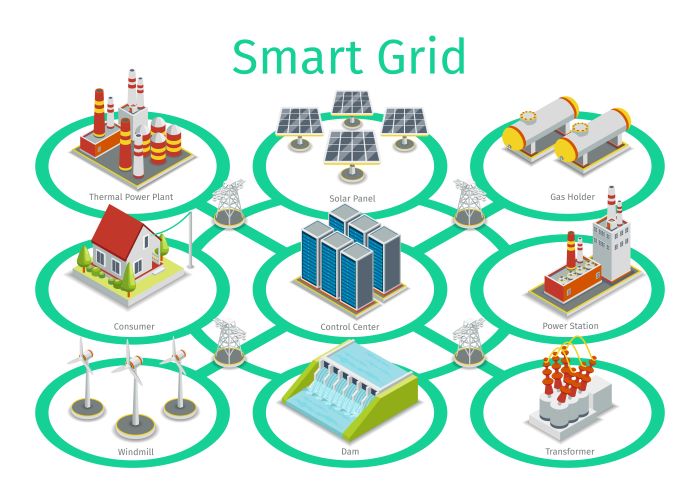

Smart Grids und Digitalisierung:

Die Integration von Photovoltaikanlagen in intelligente Stromnetze (Smart Grids) ermöglicht eine effizientere Steuerung und Verteilung der erzeugten Energie. Denn digitale Technologien und das Internet der Dinge (IoT) spielen eine Schlüsselrolle bei der Überwachung und Optimierung von PV-Anlagen.

Dezentrale Energieversorgung:

Die Kombination von Photovoltaikanlagen mit Energiespeichersystemen und anderen dezentralen Energiequellen fördert eine autarke und resiliente Energieversorgung. Insbesondere in ländlichen und abgelegenen Gebieten können so unabhängige Stromnetze aufgebaut werden.

Wirtschaftliche Aspekte

Die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen unterstützt der Staat durch feste Einspeisevergütungen, die über einen Zeitraum von 20 Jahren garantiert sind. Denn dies ermöglicht eine genaue Prognose der Wirtschaftlichkeit und macht die Investition in Solarenergie attraktiv.

Zudem verkürzen sinkende Kosten für Solarmodule und Speichersysteme die Amortisationszeit von PV-Anlagen weiter.

Ausbau Photovoltaik 2024: Ausblick

Die Fortschritte beim Ausbau der Photovoltaik in Deutschland sind beeindruckend und lassen positive Prognosen für die Zukunft zu. Denn durch politische Unterstützung, technologischen Innovationen und die wachsende Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen günstige Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum.

Ziel ist es, bis 2030 mindestens 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken, was eine kontinuierliche Steigerung der PV-Kapazitäten erfordert.

Fazit zum Ausbau Photovoltaik 2024

Der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland hat 2024 einen neuen Höhepunkt erreicht. Denn mit rekordverdächtigen Zubauzahlen, innovativen Lösungen und auch starker politischer Unterstützung ist die Solarenergie auf dem besten Weg, einen noch größeren Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Doch die regionalen Unterschiede und technologischen Fortschritte unterstreichen die vielfältigen Möglichkeiten und Herausforderungen, die mit dem Ausbau der Photovoltaik verbunden sind. Deutschland setzt somit einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energiezukunft.

Was ändert sich 2024 bei der Photovoltaik?

2024 werden neue technologische Fortschritte wie effizientere Solarzellen und verbesserte Speichersysteme eingeführt. Zudem werden politische und regulatorische Rahmenbedingungen angepasst, um den Ausbau der Photovoltaik weiter zu beschleunigen.

Sind PV-Anlagen 2024 noch steuerfrei?

PV-Anlagen bis zu einer bestimmten Größe bleiben 2024 steuerlich begünstigt, aber nicht vollständig steuerfrei. Einkünfte aus kleinen Anlagen können unter bestimmten Voraussetzungen von der Einkommensteuer befreit sein.

Werden Batteriespeicher 2024 gefördert?

Ja, Sie bekommen auch 2024 immer mal wieder eine Förderung für Batteriespeicher, um die Nutzung von Photovoltaikanlagen zu optimieren. Denn staatliche und regionale Programme bieten finanzielle Unterstützung und Zuschüsse.

Wann werden PV-Anlagen abgeschaltet?

PV-Anlagen werden abgeschaltet, wenn Wartungsarbeiten durchgeführt werden oder das Stromnetz überlastet ist. Zudem können auch Sicherheitsgründe eine vorübergehende Abschaltung notwendig machen.

Was mache ich mit meiner Photovoltaik nach 20 Jahren?

Nach 20 Jahren können Besitzer ihre Photovoltaikanlage weiterhin betreiben, sofern sie noch funktionsfähig ist. Doch alternativ können sie die Anlage modernisieren oder ersetzen, um von neuen technologischen Entwicklungen zu profitieren.

Kann der Netzbetreiber meine PV-Anlage abschalten?

Ja, der Netzbetreiber kann eine PV-Anlage abschalten, wenn dies zur Stabilität und Sicherheit des Stromnetzes notwendig ist. Dies kann beispielsweise bei Überlastungen oder technischen Problemen der Fall sein.

Kann der Netzbetreiber die PV-Anlage ablehnen?

Der Netzbetreiber kann den Anschluss einer PV-Anlage ablehnen, wenn technische oder sicherheitsrelevante Gründe dagegen sprechen. Dazu zählen etwa eine unzureichende Netzkapazität oder fehlende technische Voraussetzungen.

Ist ein Feuerwehrschalter bei PV-Anlage Pflicht?

Ja, in vielen Ländern ist ein Feuerwehrschalter bei PV-Anlagen vorgeschrieben, um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten. Dieser Schalter ermöglicht es, die Anlage schnell und sicher vom Netz zu trennen.

Was passiert mit überflüssigem Solarstrom?

Sie können überflüssigen Solarstrom Sie ins öffentliche Stromnetz einspeisen und erhalten dafür eine Vergütung. Alternativ speichern Sie ihn in Batteriespeichern und nutzen ihn bei Bedarf.